Si definiva anarchica, Cecilia Mangini, la grande fotografa, pioniera del documentario, artista e intellettuale militante scomparsa il 21 gennaio a 93 anni. Ma anarchia, ci teneva a precisare (tanto più nel qualunquismo odierno che distorce e depotenzia parole e idee), significa prima di tutto «assunzione di responsabilità». E lei, nel suo percorso mai conformista attraverso settant’anni di realtà, quella responsabilità se l’è assunta. Sfidando gerarchie, convenzioni e chiusure dell’Italia che fu (e che per molti versi è tuttora): dove era anomala una donna fotografa, tanto più una donna regista e documentarista, impegnata a dare luce e dignità d’immagine a storie, persone e battaglie che qualcuno aveva interesse a tenere celati.

Non è un caso perciò che la via dei primi corti di Mangini si sia incrociata con quella di uno straordinario eretico del cinema e della cultura, Pier Paolo Pasolini. Frutto della loro collaborazione, tre lavori emblematici della poetica di entrambi, Ignoti alla città, Stendalì – Suonano ancora e La canta delle marane. I testi dello scrittore (che proprio in quegli anni matura il fondamentale passaggio alla regia cinematografica) e la forza e limpidezza di sguardo della documentarista si saldano in tre reperti di umanità diversamente “marginale” nell’Italia avviata al suo contraddittorio boom borghese e neocapitalistico. Un’umanità straordinariamente vitale ancora oggi, come lo sono sovente i benjaminiani “vinti” della Storia.

Ignoti alla città (1958)

Nei suoi undici minuti, Ignoti alla città è forse tuttora il miglior adattamento cinematografico (e non solo) possibile del romanzo Ragazzi di vita (1955). E per certi aspetti, addirittura, lo supera. Se non altro nella scelta di non eleggere nemmeno l’ombra di un classico protagonista, tra i tanti volti e corpi di giovani e giovanissimi delle borgate. E nella cruda, densa essenzialità delle immagini, che rintracciano e ritagliano la sintesi e la scaturigine delle pagine letterarie. Come nelle prime inquadrature sul paesaggio urbano di baracche e palazzoni, o in quelle della ricerca di oggetti tra i mucchi di rifiuti della discarica.

Il corto traduce nel linguaggio audiovisivo i contrasti irriducibili di cui è fatta la lettura pasoliniana dei ragazzi sottoproletari: tra ironia e malinconia, gioco e violenza, povertà materiale e ricchezza vitale. Contrasti esplicitati nel commento lirico in terza persona scritto da Pasolini stesso, dove troviamo alcune delle più belle sineciosi contenute nella coeva raccolta in versi La religione del mio tempo: «La loro pietà è nell’essere spietati, la loro forza nella leggerezza, la loro speranza nel non avere speranza».

Ce n’è abbastanza per scandalizzare fino alla censura l’asfittica Italia democristiana: l’allora Ministro dell’Interno Tambroni accuserà il film di istigazione a delinquere, adducendo come pretesto la scena del furtarello in un’edicola. Una sorte che aveva già segnato Ragazzi di vita e che continuerà ad accompagnare i percorsi tanto di Mangini (pensiamo all’ostracismo subito dal doc All’armi siam fascisti!) quanto di Pasolini.

Non è azzardato, d’altronde, ritenere che il cinema di quest’ultimo abbia continuato a nutrirsi delle immagini di Ignoti alla città. Si pensi ai passi di danza davanti al juke-box che ricordano l’incipit di Uccellacci e uccellini. O al groviglio di corpi avvinghiati sopra un ragazzo nella giocosa lotta in mezzo al fango, di cui forse uno dei supplizi finali di Salò ci offre un’agghiacciante rivisitazione al tempo del «genocidio culturale».

Stendalì – Suonano ancora (1960)

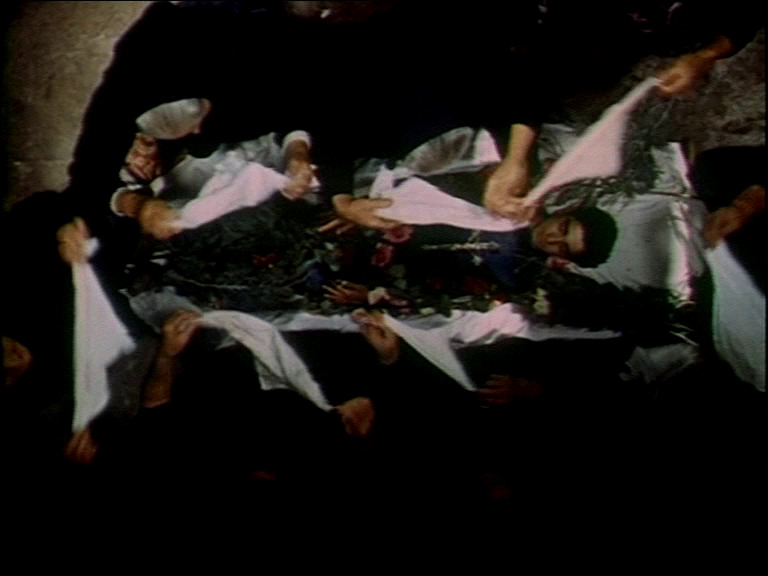

Stavolta l’ispirazione viene dallo studio Morte e pianto rituale, dell’etnologo Ernesto De Martino, la cui opera nutre in quegli anni la ricerca di molti autori e intellettuali, tra cui proprio Mangini e Pasolini. L’attenzione di entrambi alle specificità culturali e al rischio della loro estinzione nell’Italia in via di unificazione (o omologazione?) linguistico-antropologica, li porta qui a visitare il rito funebre del “Pianto” tra le donne di Martano, nel Salento.

Il risultato sono dieci minuti intensi e stranianti, sospesi tra due altrove: quello di un patrimonio arcaico a tratti inafferrabile per la modernità occidentale, e quello della morte stessa, mistero tanto più scandaloso quando, come in questo caso, il defunto è un giovane di sedici anni. È Pasolini stesso, fondendo diversi testi rituali, a comporre il canto straziante intonato dalle donne nel dialetto greco antico della tradizione locale (e recitato in italiano dall’attrice Lilla Brignone).

Ma la suggestione viene anche, e soprattutto, dallo sguardo della regista-sceneggiatrice Mangini. Con la sua capacità di cogliere e valorizzare l’espressività di corpi e volti, l’efficacia delle soluzioni stilistiche (come le inquadrature dal punto di vista del morto) e quell’attenzione alla forza, varietà e complessità dell’universo femminile che ritroveremo sempre fondamentale nei suoi lavori: dalle lavoratrici di Essere donne (1965) alle combattenti del progetto sul Vietnam.

Difficile poi, anche in questo caso, non trovare echi nelle future opere del Pasolini regista. Oltre alla restituzione-trasfigurazione poetica di una religiosità popolare “altra” (che tanta importanza avrà in film come Edipo Re e Medea), la pietas struggente del legame madre-figlio reciso non può non far venire in mente la disperata parabola di Mamma Roma.

La canta delle marane (1961)

Ancora i “ragazzi di vita”, ma La canta delle marane non è affatto una ripetizione di Ignoti alla città. Cambia, anzitutto, la struttura narrativa, stavolta incentrata su un singolo episodio, il bagno in una delle “marane” (i piccoli corsi d’acqua del territorio romano), interrotto dall’arrivo di due poliziotti con relativa fuga dei giovanissimi. Cambia, significativamente, anche il commento di Pasolini, assumendo il punto di vista di uno dei ragazzi che, ormai adulto, ricorda con nostalgia quei giochi e quella compagnia.

La carica vitale delle immagini e dei fanciulli inquadrati entra perciò in contrasto con la voce che ce li racconta come qualcosa di ormai passato e perduto. Non per nulla, siamo (sempre più) vicini a quella crisi da «mutazione antropologica» che per l’autore omologherà definitivamente anche il sottoproletariato romano al paradigma totalizzante della borghesia neocapitalista. Eppure, quei ragazzi esistono ancora, nelle immagini del film che ce li testimonia ancora pieni di allegria e rabbia. Un cortocircuito tra piani temporali e momenti della Storia, problematico e a tratti struggente.

La regia di Mangini riflette questa drammaturgia più complessa, isolando e costruendo dei veri e propri personaggi, alternando primi e primissimi piani di forte impatto (come quello sull’urlo da indiano che apre il corto) a movimenti di macchina che descrivono scene corali. Come quella, bellissima, che fa da epilogo, polemico e insieme malinconico, al film stesso, con i ragazzi che lanciano improperi, gestacci e colpi di fionda in direzione della macchina da presa.

Se per Pasolini il cinema era «la lingua scritta della realtà», di sicuro una valida dimostrazione del suo potenziale gliel’hanno data, in anni cruciali per il suo passaggio alla settima arte, proprio i tre corti dell’esordiente Cecilia Mangini. E i tre film partoriti da quel sodalizio sono una parte irrinunciabile, da (ri)scoprire e divulgare, dell’eredità culturale di entrambi: di un corsaro eretico di un’anarchica delle immagini che hanno fatto il nostro miglior Novecento.

Continua a seguire lo Speciale dedicato a Cecilia Mangini anche su Facebook e Instagram.

[…] Se volete saperne di più leggete gli altri approfondimenti dedicati alla memoria di Cecilia Mangini: Essere donne e i corti con Pier Paolo Pasolini. […]