L’8 gennaio del 2016 succede qualcosa che non ha precedenti nella storia dell’uomo e dell’arte. Qualcosa che tutti gli artisti, in modo cosciente o meno, hanno sognato di fare, ma in cui nessuno è mai riuscito. Neppure i più grandi.

Rendere la propria vita un’opera d’arte, fino al suo atto estremo, quello della morte.

Esattamente il giorno del suo sessantanovesimo compleanno, David Bowie annuncia al mondo la propria morte. Lo fa in prima persona, attraverso il proprio linguaggio, quello della musica: il suo ultimo album, lo intitola Blackstar.

Sugli schermi di tutto il mondo la sua figura, bendata in viso e fasciata in tutto il corpo, si contorce dentro un letto d’ospedale cantando con una voce distrutta. È il video del suo ultimo singolo, Lazarus.

Nel montaggio parallelo, all’uomo costretto dalle bende sul letto, si affianca lui stesso, vestito con una maglia nera da mimo, che gesticola scattoso di fronte a un foglio sul quale non riesce ad incidere le proprie emozioni.

La sua voce sussurra tremante e stremata sopra un lugubre basso che trema, sommergendo ogni altro strumento. Finché la voce non cerca di strappare dalla propria gola un grido disperato nel ricordare a se stesso il passato e ripetersi che tornerà ad essere libero, come lo era allora, mentre una tromba enfatizza quella speranza, rendendola una certezza.

Durante quei gelidi giorni di gennaio del 2016, tutto il mondo sta guardando a bocca aperta quell’uomo che accende la telecamera e il microfono sul suo letto di morte per essere un artista definitivo.

“Potrei raccontarvi un sacco di cose sulla mia vita”

Un giorno, durante un’intervista, Bowie alza improvvisamente lo sguardo verso i giornalisti e li fissa con quegli occhi da alieno, apparentemente di colore diverso l’uno dall’altro.

“Potrei raccontarvi un sacco di cose sulla mia vita”, dice con una voce seria, sincera, come sia entrato in un momento di inedita amichevole confidenza con loro.

Si crea un silenzio grandioso. Tutti trattengono il respiro, travolti dalla paura che anche il minimo rumore possa interrompere quell’intimità.

Poi gli occhi di Bowie si piegano in un sorriso malizioso e la sua voce spezza l’incantesimo: “Ma forse è meglio di no”.

Questo è David Bowie, d’altronde. Un artista odiato da quella critica che cerca ostinatamente di affibbiare un’etichetta a tutto ciò che ha di fronte a sé e che non riesce a comprenderlo. A comprendere i suoi incessanti e radicali cambiamenti.

Dal folk rock post hippy dei primi due album all’hard rock di Ziggy Stardust, dal kraut rock della trilogia berlinese alla dance degli anni ’80, con in mezzo sempre l’impossibilità di restare immobile.

Dare un’alternativa al reale

“Il tempo forse mi cambia, ma io non posso tracciare il tempo”, canta in Changes. Lo ribadisce continuamente nel testo, come a sottolineare la propria provocazione, quella di un artista che non sa restare immobile perché vuole cambiare il tempo.

E ci riesce, ogni volta. Forse perché non si limita a cambiare la propria musica, ma se stesso e la propria vita, rendendole inscindibili fin dal principio: quello in cui si presenta come il Major Tom della sua Space Oddity.

Sono gli ultimi giorni di luglio del 1969. Una manciata di giorni prima l’Apollo 11 è atterrato sul suolo lunare, permettendo a Neil Armstrong di essere il primo uomo a realizzare l’impossibile. Ma Bowie canta di un fallimento e di un uomo che si perde nell’infinità oscura dello spazio, guardando la Terra allontanarsi dai suoi occhi commossi e impotenti.

Arte che simula la realtà e che, simulandola, ne realizza concretamente un’alternativa. A volte più consolatoria: nel caso di Space Oddity, tutt’altro.

Ma non importa. Ciò che conta è costringere lo spettatore a una reazione. E farlo con tutto se stesso, con tutto quel che si possiede, vale a dire con la propria vita.

Forse per questo, allora, la sola etichetta che poteva indossare un artista come David Bowie era quella di glamour.

Glamour

Nella sua origine scozzese, il termine glamour indica un incantesimo lanciato da maghi e streghe sui mortali per render loro l’illusione di un miraggio. Questo incantesimo veniva usato tanto in amore quanto in guerra, per unire e per dividere, per amanti e assassini, per attrarre e per respingere.

La magia glamour di David Bowie aveva entrambi gli effetti. O meglio, prima respingeva, proponendo un atteggiamento inedito, del tutto opposto all’abitudine, e poi attraeva con quella stessa capacità di imporre il nuovo, superando il presente.

È esattamente quello che cerca di fare l’arte: anticipare, guidare, rinnovare il gusto comune. E, con esso, la società.

Per questo David Bowie va oltre lo stesso Andy Wahrol: non trasforma il pop in arte, ma determina egli stesso il pop. Per poi, inaspettatamente, abbandonarlo. E cambiare ancora il suo personaggio, la sua musica, cambiando la sua vita e quella di tutta la società intorno.

“La musica rock”, ha dichiarato una volta in un’intervista a Rolling Stone, “dovrebbe essere agghindata come una prostituta, una parodia di sé stessa, una maschera che nasconde il messaggio. E io sono il messaggio”.

Così fa nascere e incarna il primo idolo pop della Storia della musica, Ziggy Stardust. Un personaggio che rinnova anche la tradizione antica del talento ottenuto grazie a un patto col diavolo: Ziggy ha stipulato un patto con un alieno proveniente da Marte. E, all’apice del successo, lo uccide.

Così come, tanti anni dopo, uccide il Major Tom di Space Oddity, tradendo quell’immaginario pop che lo aveva eletto come simbolo del commovente sacrificio umano per la scienza.

Nel 1980, infatti, nel brano Ashes to Ashes, rivela come quell’astronauta non sia altro che un “drogato”, un tossicodipendente condannato dal suo vizio alla solitudine e all’abbandono di se stesso.

Gli USA e Il Duca Bianco

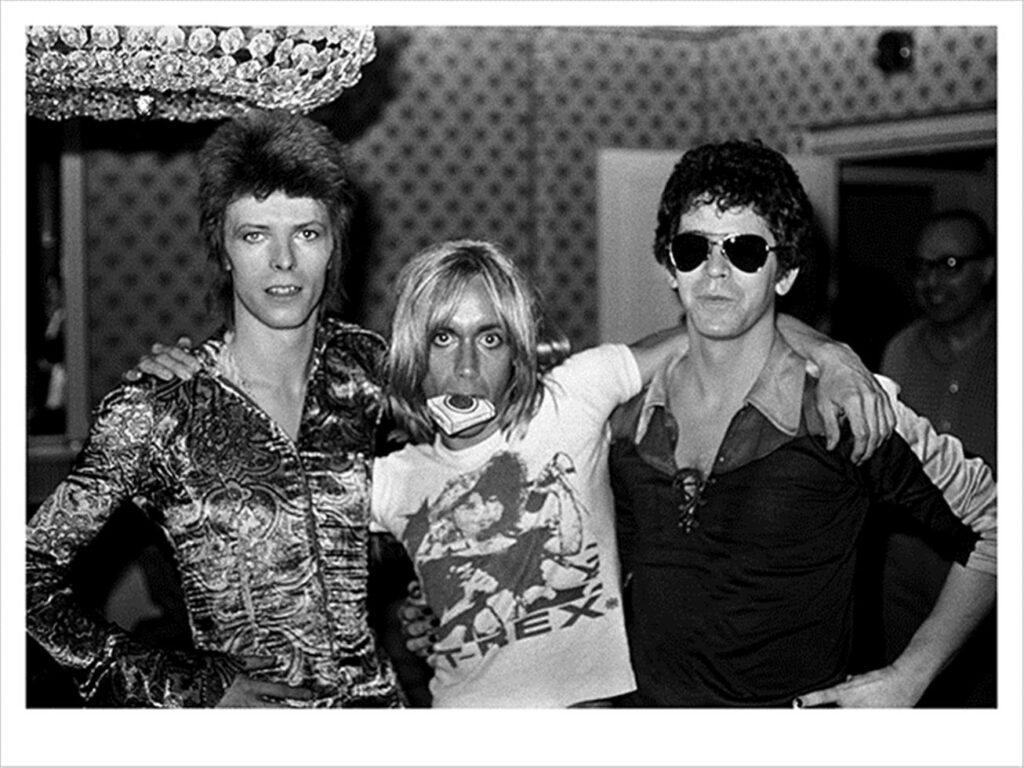

Eppure David Bowie non realizza soltanto omicidi artistici nel suo percorso di cambiamento, ma anche rinascite. Come quando va in America dove, diventato “il duca bianco”, s’innamora di Iggy Pop e Lou Reed. Due artisti mitici che sembrano essersi ormai persi per sempre.

Bowie li salva dall’oblio dando loro una nuova vita, artistica e umana, guidando la realizzazione, tra gli altri, di due loro clamorosi album: Lust for life (Iggy Pop) e Transformer (Lou Reed).

Costruisce e distrugge, David Bowie, per cambiare, se stesso e il mondo.

Uno dei suoi album più importanti, Hunky Dori, ha una dicitura all’interno: “Ispirato da Frank Sinatra”. Ad ascoltarlo non c’è nulla che lo ricordi, se non un ritmo che incede virtualmente in tutto l’album, quello di un brano reso celebre da Sinatra, My way.

Nato originariamente in francese, una casa discografica cerca qualcuno che lo traduca per farlo cantare al grande cantante americano. Bowie propone la sua versione, ma la casa discografica gli preferisce quella di Paul Anka.

Sulla rabbia di questa bocciatura, Bowie scrive uno degli album più grandiosi che siano mai stati incisi.

Forse avviene lo stesso quando il regista Nicolas Roeg lo scrittura come protagonista del film “L’uomo che cadde sulla Terra” (1976). Roeg boccia inspiegabilmente la sua colonna sonora, lasciandolo ad una interpretazione attoriale orfana dello spessore clamoroso che avrebbe potuto concedere al film la sua musica.

Questa delusione è l’ultimo capitolo americano della vita artistica di David Bowie, perchè, in fuga dalla parte maledetta di se stesso, fugge a Berlino. Una città divisa da un muro enorme, ma unita da uno spirito che sta nascendo, anche nella musica, quello del kraut rock.

Gli anni berlinesi

A questo spirito Bowie da una spinta decisiva con tre grandissimi album composti tra il 1977 e il 1979, che creano la così detta “trilogia berlinese”: Low, Heroes e Lodger.

È come se, di fronte a quel muro, Bowie non sogni l’impossibilità di abbatterlo, ma realizzi la realtà, tremenda e commovente, di guardarci attraverso, vedendo il futuro nelle sue crepe, anche solo per una notte: scrive Heroes.

Una cascata di suoni elettronici, ma ancora sensibilmente umani, elettrici, disegnano le promesse di due ragazzi che di fronte al muro capiscono che le loro vite, insieme, possono essere qualcosa di più di un numero nella Storia umana, almeno per una notte.

È la voce di Bowie, come un urlo disperato al limite estremo dell’armonia, a recitare quelle splendide, tragiche promesse d’amore e di libertà:

I can remember

Standing by the wall

And the guns, shot above our heads

And we kissed, as though nothing could fall

And the shame, was on the other side

Oh we can beat them, for ever and ever

Then we could be Heroes, just for one day

L’opera d’arte definitiva

La continua e incessante trasformazione di un uomo che sceglie di fare della sua stessa vita un’opera d’arte. Finché non è la malattia a bloccarlo.

Durante un concerto nel 2004 collassa sul palco. Poche, pochissime notizie, come se quell’evento rompesse bruscamente un programma artistico studiato nei dettagli. Quel poco che emerge fornisce come causa l’occlusione di un’arteria.

Quel che è certo è che, da quel momento, i cambiamenti di David Bowie si fermano, la sua produzione artistica rallenta in maniera drammatica. Le voci parlano di un tumore al fegato.

Ma sono solo voci che aleggiano intorno a un mito del quale da sempre è impossibile distinguere tra maschera e volto reale, tra personaggio e uomo. Perché, in fondo, ha scelto lui stesso di non fare tra esse nessuna differenza.

Continua a seguire la Musica di FRAMED anche su Facebook e Instagram

[…] Gib Mir Deine Hand (The Beatles), I Don’t Wanna Grow Up (Tom Waits), Heroes (David Bowie). Partiamo dalla colonna sonora! Dalla similitudine, per esempio che il regista crea tra le folle […]