“Sai che giocatore sarei stato se non avessi conosciuto la cocaina?”, domanda Maradona a Emir Kusturica non riuscendo a impedire che gli occhi s’invadano di lacrime. Che però non escono.

“Oggi ho smesso, ma è tardi per molte cose che mi sono perso. Mi possono dire che sto meglio di prima. Ma nessuno sta dentro di me, lì dove sto male veramente. Io sono la mia colpa e non posso rimediare”.

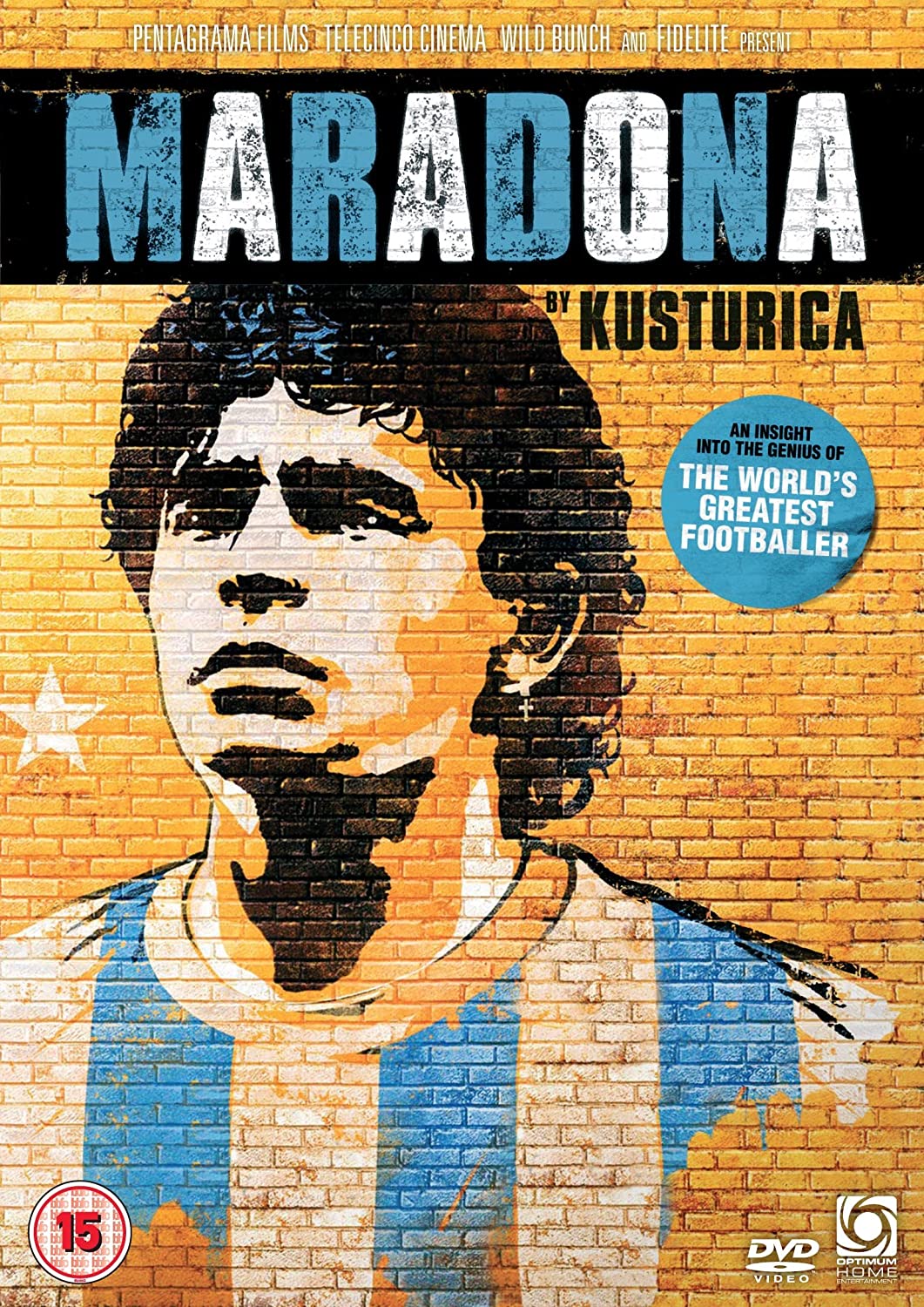

Parole di una confessione che il grande regista strappa al più grande calciatore di sempre, un artista dello sport, uno dei simboli della Storia. Colui che è stato capace di vincere una guerra vincendo una partita.

Ma, in fondo, anche un uomo,

“Sembrava il personaggio di un film sulla rivoluzione messicana, più che il miglior calciatore di tutti i tempi”, dice Kusturica guardandolo e mostrandocelo, “sembrava uscito da un film di Sergio Leone o di Sam Peckinpah che, dopo aver salutato qualche signora, entra dentro una stanza portando l’odore della polvere da sparo della rivoluzione. Ero sicuro di una cosa: se non fosse diventato un calciatore, sarebbe stato un rivoluzionario. Perché non aveva bisogno di incentivi esterni per gettarsi nella mischia, era rivoluzionario dentro”.

Il ritratto di Kusturica è perfetto: strappa il mito dall’essere umano, schernisce l’idolatria per dimostrare come il suo peso abbia spinto alla dissoluzione del corpo in favore della “santità” in terra.

Kusturica ha di fronte un mito che sa di essere mito e ne deve narrare la vita. Ma non c’è finale migliore dell’inizio di tutto: un ragazzino gracile che palleggia senza staccare mai il pallone dal corpo, solo, nel bianco e nero della pellicola, senza tifo, senza sirene, senza musica. Soltanto il rumore i quel pallone che non smette mai di rimbalzare.

Seguiteci ancora e ancora su Framed Magazine, siamo anche su Instagram