Racconto immaginifico di come Keith Richards creò il sound dei Rolling Stones

È una strana serata. Per la prima volta dopo settimane non c’è nessuna festa, nessuna ragazza con cui divertirsi, nessun amico con cui prendersi una sana sbronza. Nemmeno Mick.

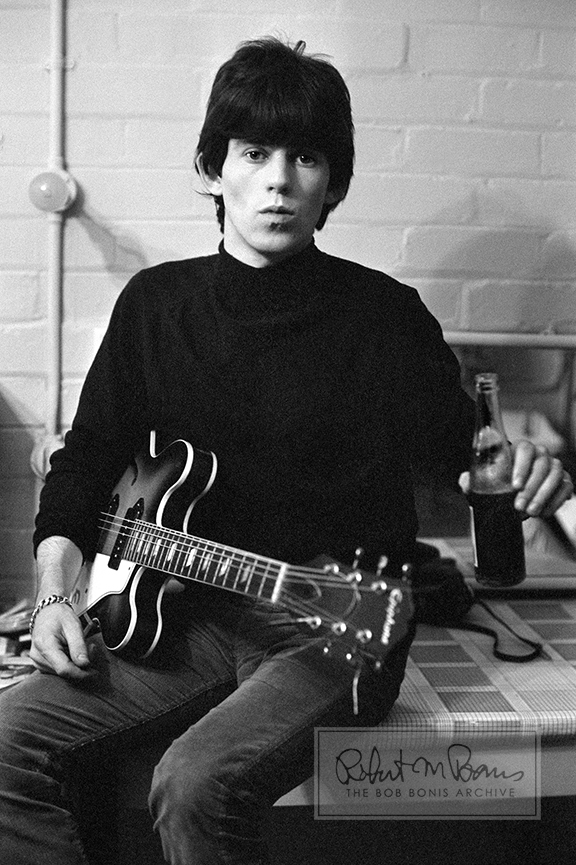

Ma Keith ha la sua chitarra. E quella bottiglia di whiskey ancora da stappare.

Qualcuno alla Decca sta aumentando la pressione sugli Stones per tirare fuori un disco con soli pezzi originali, o almeno una grande hit. Una di quelle alla Beatles. D’altronde è l’obiettivo delle case discografiche quello di vendere il più possibile, soprattutto se la casa discografica si chiama Decca, quella che qualche anno prima ha scartato i Beatles. E poi ha messo sotto contratto i Rolling Stones per non ripetere lo stesso errore.

Non c’è niente di peggio che creare musica sotto pressione, pensa Keith mentre stappa la bottiglia e manda giù la prima sorsata. Scansa i dischi di Muddy Waters e Chuck Berry dal tappeto per fare posto a un registratore a bobine e si sdraia sul divano con la chitarra acustica sulle gambe. Solo lui e la sua chitarra, come ai vecchi tempi, prima degli studi di registrazione e dei tour senza fine.

Una volta c’era anche Mick. Ma non stasera: stasera c’è questa ospite molto gradita, quasi una spettatrice con piena libertà d’intervento. La tiene in mano e ne beve un altro sorso.

Prova ad accennare qualche accordo, ma non c’è niente da fare: ancora un giro blues. Questo, se non sbaglia, gli ricorda Howlin’ Wolf. Ma loro vogliono altro.

Ancora un po’ di whiskey

Un altro bel goccio di whiskey e la bottiglia è già a metà. Le dita iniziano a sciogliersi, iniziano ad andare altrove rispetto alla memoria istintiva del cervello, quella dove giace intoccabile il sacro blues di Chicago.

Forse è arrivato il momento di accendere il registratore, pensa inghiottendo ancora un po’ di whiskey. Suona un bel giro, e lo ripete ancora un paio di volte, cercando di inserire qualche variazione, perché è ancora troppo simile a quello di What a Shame, un loro inedito, una loro soddisfazione.

È quella la strada giusta, ma c’è bisogno di qualcos’altro per quello che vogliono loro. C’è bisogno di uscire dal blues e trovare un ritmo, qualcosa che faccia ballare, saltare sulla sedia al primo ascolto. Un riff alla Chuck Berry forse. Facile a dirsi.

Svuota la bottiglia e riaccorda nervosamente la chitarra, anche se non ce n’è alcun bisogno.

Che vadano in malora quelli della Decca, pensa iniziando a percorrere con le dita sulle corde il caro vecchio blues. Bo Didley, per la precisione. Questa è musica, pensa suonando, sporca, arruginita, viva di dolore, reale, non quella plastica pop che vogliono loro. Sono i Rolling Stones, non i Beatles: per quanto provino, non riescono proprio ad entrare in quei vestiti eleganti e guardarsi con quegli ordinati tagli di capelli.

Con lo sguardo trova un’altra bottiglia di whiskey. Deve averla lasciata qui la sera prima Brian, lui che preferisce altro per trovare ispirazione. A malincuore, abbandona sul divano la chitarra e si alza per prenderla. Ne butta giù subito un sorso, di quelli che stroncherebbero molti dei suoi coetanei, forse anche Mick, e porta con sé la bottiglia poggiandola delicatamente accanto a sé sul divano, come una spettatrice da sedurre con la propria musica.

Prima di imbracciare ancora la chitarra, la bacia per l’ennesima volta sentendo il suo liquido scendere giù per la gola e bruciargli il petto. Riprende la chitarra in mano e ricomincia a suonare senza seguire più una linea melodica precisa, gettando accordi su accordi, ubriaco, arpeggiando istintivamente, sciogliendo le dita dalle briglie della ragione, dall’imposizione di sfuggire al blues e dalla volontà di distinguersi dal pop. Finché, stremato, la chitarra non gli scivola dalle mani e lui cade addormentato.

Il risveglio

La mattina seguente, lo sveglia il telefono. Con la bocca ancora impastata di alcol, sposta la e va a rispondere. È Mick che gli chiede dove sia finito: lo stanno tutti aspettando allo sala prove. Gli risponde che arriverà, cominciassero senza di lui. Come se fosse possibile.

Ha un mal di testa lancinante e sente il bisogno fisiologico di un po’ di blues per distendere le tempie pulsanti. Si avvicina al giradischi e cerca Muddy Waters, ma non lo trova. È in quel momento che si volta verso il tappeto e, accanto al disco, vede il registratore.

Si era scordato di spegnerlo ed è andato avanti tutta la notte registrando il suo delirio musicale. Per pura curiosità lo accende, si sdraia sul divano e lo ascolta tutto, dall’inizio alla fine: ride di se stesso, sentendo musica che non ricorda neppure di aver suonato, sconclusionata, fuori tempo, a tratti disarmonica. È il frutto di una serata solitaria di alcolismo senza freni.

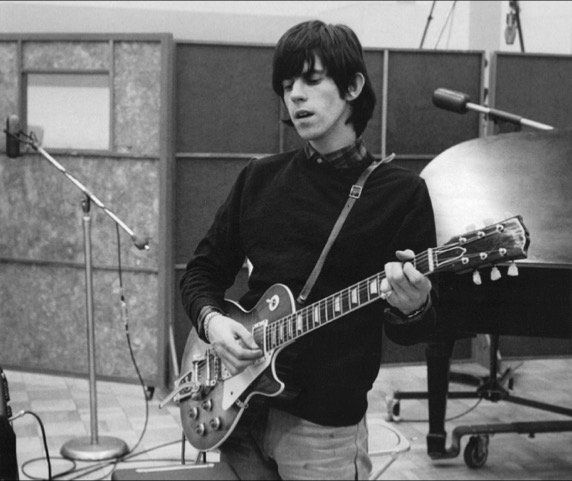

Poi, a un tratto, si alza di scatto dal divano e stoppa la riproduzione del nastro. Lo riavvolge di qualche secondo e riascolta qualcosa. Lo riavvolge e lo riascolta ancora: è un riff, una semplice sequenza di dieci note.

Raccoglie la chitarra e lo ripete, una, due, tre, quattro volte.

Corre al telefono e chiama gli altri Stones.

Cosa c’è su quel registratore?

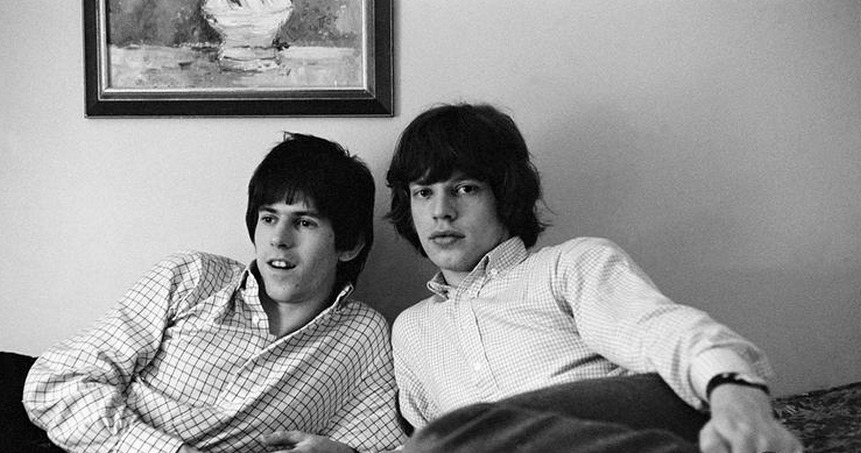

È il 1965 e i Rolling Stones sono al loro secondo anno di attività. Per adesso sono una giovane band inglese in ascesa, con una passione smodata per il blues e un manager audace deciso a valorizzarne il genio artistico ed estetico. Fino a farli competere (almeno nell’immaginario comune) con gli amici Beatles.

Richards e Jagger sono ancora soltanto Keith e Mick, perché è passato solo qualche anno da quando, dopo l’infanzia, si sono rincontrati su un treno per Londra, riconoscendosi attraverso i dischi che portavano sottobraccio, quelli di Muddy Waters e Chuck Berry.

È ancora lontano il successo mondiale. E con esso, anche la tragedia della morte, quella di Brian Jones, e del Festival di Altamont, come lontana è la realizzazione del sogno d’immortalità.

In quella strana serata, nasce il loro sound: lo sporco blues elettrificato di Chicago s’inasprisce attraverso i riff acidi e ritmici di Keith Richards.

Che non è uno dei più grandi chitarristi della storia, né un genio di questo strumento: è il responsabile di una reazione chimica incontrollabile che attraversa il tempo e le mode insieme alla voce di Mick Jagger. È il direttore d’orchestra della più grande del rock band di sempre.

E in quella strana serata del 1965 nasce quello che verrà dopo, come un punto di non ritorno in un semplice, immortale, riff di dieci note.

Decideranno di chiamarlo I can’t get no satisfaction.

Forse qualcosa di più del titolo di una canzone. Senza dubbio il nome di una strana serata solitaria di alcolismo sfrenato. E di genialità.

Continua a seguire FRAMED anche su Instagram e Facebook per non perdere i nostri racconti musicali.