I primi di giugno l’immenso e inestimabile patrimonio culturale teatrale del drammaturgo e attore Franco Scaldati ha lasciato Palermo alla volta della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dove verrà digitalizzato e valorizzato alla giusta maniera. Un’occasione persa per la Sicilia tutta.

Lo scorso agosto ho avuto la fortuna di visitare la casa del “sarto” del teatro italiano, di seguito il mio racconto.

Alle spalle di Corso Finocchiaro Aprile, nel cuore pulsante della città di Palermo, in una viuzza poco trafficata, si trova casa Scaldati. L’ultimo nido dove il drammaturgo ha lavorato, provato gli spettacoli con la sua compagnia e soprattutto vissuto con la sua famiglia prima di morire. Ed è proprio la sua famiglia ad accogliermi sulla porta di casa, la tenera moglie e i due figli, Giuseppe e Gabriele. Nello studio del padre, i due hanno raccolto tutti i materiali che sono riusciti a recuperare da diversi luoghi con l’idea di affidare l’immensa eredità fisica del drammaturgo a un ente che si occupi della digitalizzazione degli innumerevoli copioni, dattiloscritti, manoscritti, locandine, quaderni, appunti e “pizzini” di ogni genere.

Il recupero dei materiali

Durante i sette anni dalla scomparsa di Scaldati, i figli hanno compiuto un’impressionante opera di recupero, ancor prima che archiviazione dei testi, poiché il drammaturgo non custodiva tutti i suoi scritti nello studio, ma li lasciava spesso nei luoghi occasionali in cui organizzava prove, messe in scena, collaborazioni.

Gabriele e Giuseppe hanno catalogato i manoscritti e i dattiloscritti trovati e recuperati rispettando un ordine cronologico, laddove c’erano precise indicazioni, dividendo le opere per titolo in faldoni diversi che racchiudono le varie riscritture dei singoli testi.

Lo studio del “sarto”

L’ultimo studio di Scaldati si apre su una lunga libreria a parete, biblioteca personale delle letture che i figli ci dicono essere le preferite del padre, dove si spazia da Dumas ai fumetti di Tex e Dylan Dog, a titoli vari di saggistica e romanzi gialli.

A sinistra un’altra libreria più piccola ospita i libri editi del drammaturgo e i testi che lo riguardano, di fianco un’intera parete è dedicata ai faldoni che rappresentano il vero e proprio archivio materiale e al centro troneggia la scrivania in legno su cui Scaldati ha lavorato gli ultimi anni della sua vita. In una vetrinetta è custodita la sua macchina da scrivere, i figli mi confidano che il foglio bianco inserito è l’ultimo messo lì dalle stesse mani del drammaturgo.

L’artigianalità del fare teatro

Si percepisce una certa emozione stando nella “bottega” del “sarto” del teatro italiano, si sente molto l’atmosfera artigianale del fare teatro, l’umiltà del luogo e la quotidianità di cui si circondava durante il suo lavoro. Gabriele e Giuseppe mi spiegano che, non avendo mai avuto uno spazio proprio dove poter lavorare, lo studio di casa era anche la sede delle prove della compagnia, nelle lunghe serate di allestimento degli spettacoli.

Facendo capolino dalla porta la moglie aggiunge che la giornata tipo del marito era strutturata secondo un preciso criterio che seguiva puntigliosamente: dopo aver fatto colazione sfogliava i quotidiani alla scrivania e iniziava a scrivere. Si fermava solo per pranzare e tornava nello studio a scrivere fino a tardo pomeriggio, quando staccava per le prove degli spettacoli. All’apparenza burbero, nel ricordo dei cari Scaldati era un uomo buono, gentile, molto generoso con la famiglia e gli amici.

La scrittura perennemente in itinere

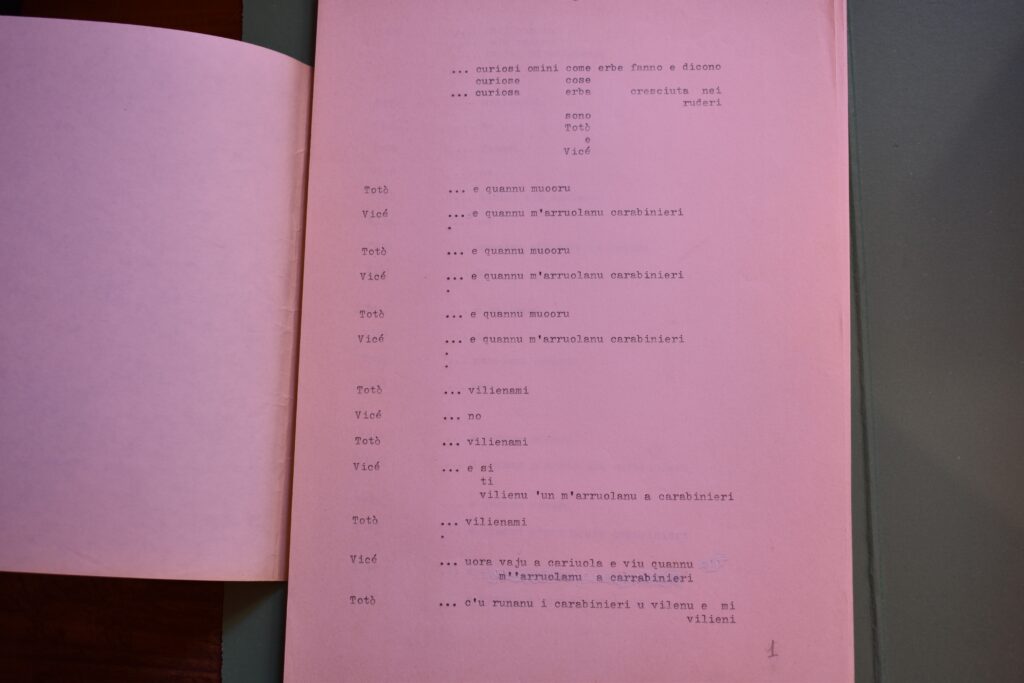

Scaldati aveva un amore infinito per l’artigianalità della scrittura: tornava incessantemente sui testi apportando correzioni, aggiungendo versi, tagliandone altri, fino a creare nuove e diverse riscritture integrali della stessa opera.

Questo particolare dato emerge forte dalla visione di alcuni dei faldoni, dove in mezzo alla pila di fogli è visibile a colpo d’occhio il segno del bianchetto che cambia le parole impresse sulla pagina, e la penna nera che aggiunge porzioni di testo ai dattiloscritti.

Esemplare il caso di Totò e Vicè, l’opera forse più conosciuta, portata in giro per l’Italia dagli attori Enzo Vetrano e Stefano Randisi, di cui ho potuto visionare varie versioni, catalogate in ordine cronologico.

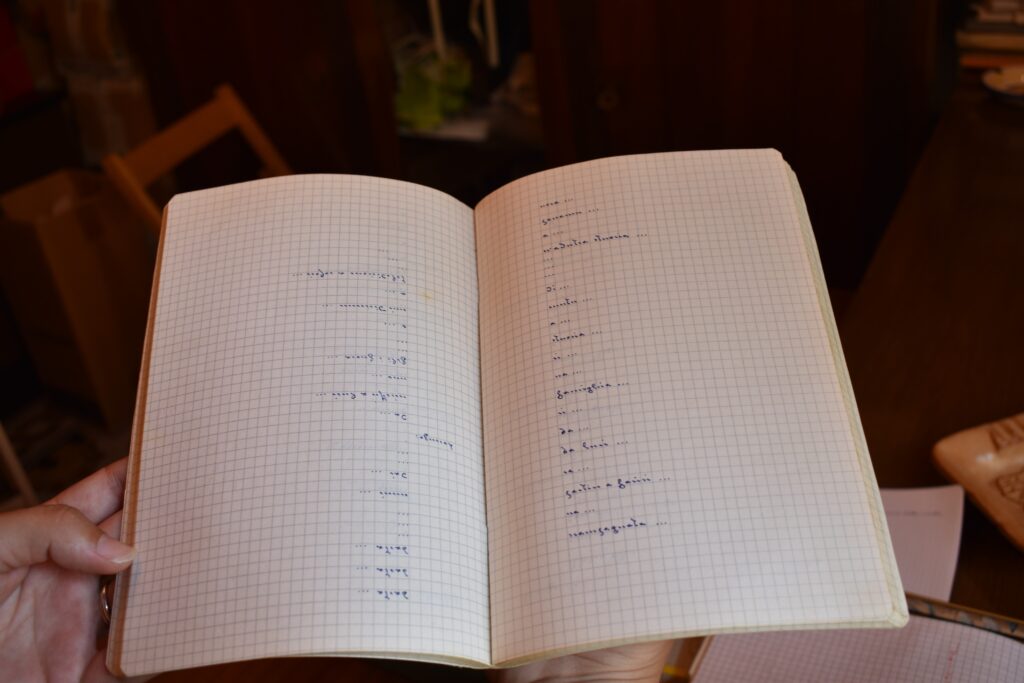

Ma è arrivando ai manoscritti che la particolarità della metodologia di scrittura di Scaldati emerge in tutta la sua forza grafica. Sui quaderni scritti a mano il drammaturgo scatenava tutta la sua fantasia per così dire geometrica nel porre i versi sulla pagina, scritti con una grafia molto disegnata, precisa, ordinata, quasi impossibile da comprendere per la ridotta dimensione.

Soprattutto i quaderni dei primi anni risultano scritti con una grafia così minuta da sembrare quasi dei puntini in successione, il che potrebbe portare a supporre una capacità di memoria eidetica di Scaldati, ossia la visualizzazione mentale delle parole sulla pagina dopo una visione di pochi istanti, con grande nitidezza e precisione di memorizzazione.

Un’altra ipotesi della ragione del particolarissimo metodo di scrittura per così dire “a puntini” del drammaturgo potrebbe essere invece quella di impedire in questo modo la lettura ai più, preservandola da occhi indiscreti.

La compagnia Scaldati, di cui l’attore Melino Imparato è il presidente e il figlio maggiore Giuseppe Scaldati il vicepresidente, è tuttora attiva e continua a organizzare eventi, repliche degli spettacoli e a mantenere vivo il ricordo del drammaturgo incontrandosi immancabilmente ogni lunedì sera nello studio di casa Scaldati.